平均气温创下新高、暴雨等极端天气频发,南方地区遭遇旱情、北方地区却身陷洪涝,今年以来我国出现异常气候现象。

10月27日,国家气候中心气候服务首席专家周兵接受了南都、N视频记者专访,他表示,“我国气候异常发生的背景是全球变暖的步伐不断加快,如果全球变暖趋势不改变,那么极端天气气候事件频发,多发、强发和并发就不会出现转变。”国家气候中心结果显示,在不同温室气体排放情景下,21世纪中期我国年平均气温和降水量将呈增加趋势。

气候变化为人类敲响警钟,采取积极行动应对刻不容缓。南都记者注意到,10月27日,国务院新闻办公室发表《中国应对气候变化的政策与行动》白皮书指出,我国正实施积极应对气候变化国家战略,参与全球气候治理贡献中国智慧和力量。

“南旱北涝”气候异常极端天气频发

“今年以来,我国天气气候复杂,气候异常特征显著,重大气象灾害频现。”周兵向南都记者介绍,今年我国先后遭遇极端寒潮、回暖、沙尘,雷雨大风、强对流龙卷风、雷暴龙卷风、极端暴雨、秋雨高温和北方秋汛,极端天气气候事件多发。

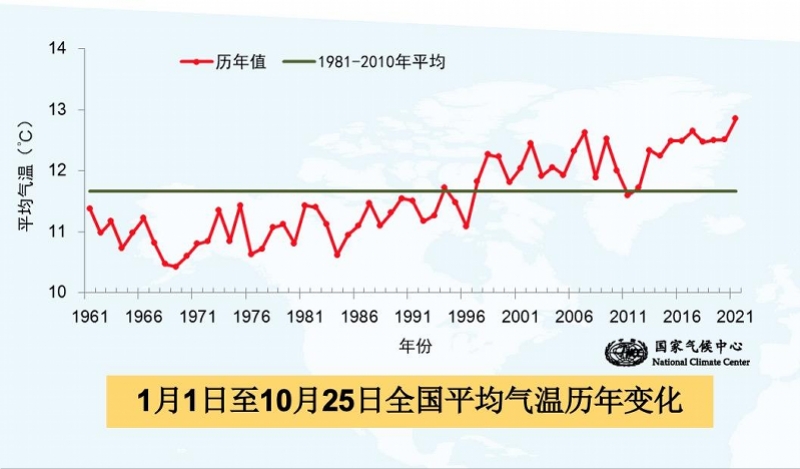

在气温方面,截至10月25日,全国平均气温创下历史新高,但前冬气温起伏大,极端冷暖快速转换。此外,全国平均高温日数多、过程频繁,气象干旱阶段性区域性显著。

周兵介绍,今年贵州、湖南等13个省(市、区)平均气温为1961年以来同期最高,中东部地区高温天气频发,出现9次高温天气过程,入秋以来南方高温天数多、持续时间长,“秋老虎明显”。高温少雨致使广西、湖南部分地区出现旱情,农作物受灾甚至绝收。

而在降水方面,今年全国平均降水量634.9毫米,较常年同期偏多6.6%,其中北京、天津、河北、河南、陕西和台湾等6省(市)降水量均为1961年以来历史同期最多。

周兵表示,与往年不同,今年降水呈现出“北多南少”特征,“北方地区降水量为历史第二多,降水集中性显著,华南多地降水量异常偏少,广东为1961年以来历史同期第二少。”

其中,今年7月河南暴雨极端性最为显著。周兵介绍,当时郑州国家观测站最大日降雨量达624.1毫米(20日8时至21日8时),接近该站年降雨量641毫米,相当于一天下了将近一年的雨。而郑州最大小时降雨量达201.9毫米,突破我国大陆小时降雨量历史极值。

在9月27日至10月5日9天里,黄河中游出现三次编号洪水,10月上旬山西遭遇连续强降雨,多个气象观测站累计降水量超过同期历史极值。河南、山西、陕西等地也因此受灾,造成人员伤亡、文物损毁、农田被淹。

对于京津冀地区而言,得益于降水偏多影响,海河流域地表径流较常年同期偏多76.8%,密云水库蓄水量创历史新高,突破了1994年9月16日以来的历史最高纪录。“带来了丰富的水资源,从这个意义上来看是有利的。”周兵说。

据国家气候中心10月22日最新消息,赤道中东太平洋海温将在10月进入拉尼娜状态,并于冬季形成一次弱到中等强度的拉尼娜事件。

“拉尼娜”是否会带来冷冬天气?对此,周兵表示,“拉尼娜对我国的气候的影响主要是两个方面,一个可能秋冬季的时候气温相对偏冷,在全球变暖的背景下,这是一个有利有益的信号。另外就是像华西地区,我国北方地区可能会出现秋汛。”

据国家气候中心消息,通过分析1951年以来历史上15次拉尼娜事件发现,有10个拉尼娜年我国冬季气温偏低,5个拉尼娜年我国冬季气温偏高。“也就是说,不是每个拉尼娜年的冬季平均气温都偏低;出现拉尼娜事件以后,我国冬季偏冷的概率确实更大一些,约是偏暖概率的两倍。”

21世纪中期年平均气温和降水将增加

南都此前报道,今年8月,联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)发布了IPCC第六次评估报告第一工作组报告《气候变化2021:自然科学基础》。这份累计由全球两百多名作者共同完成的报告,揭示了人类活动致使气候以前所未有的速度变暖,每个地区都面临着越来越多的变化,极端高温和降雨事件变得更加频繁。

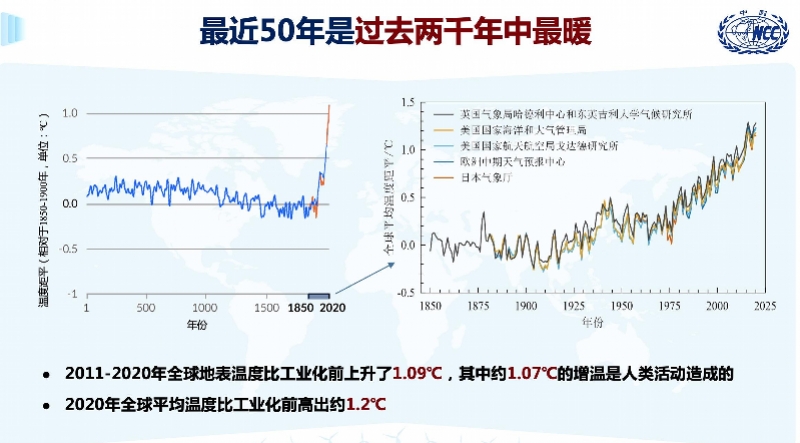

“气候变化里有两个重要的事实,一个就是全球变暖,另一个就是极端天气气候事件广发、频发、强发和并发。”周兵向南都记者介绍,从全球范围来看,1970年以来的50年是过去两千年以来最暖的50年,2011至2020年全球地表温度比工业化前上升了1.09℃,其中约1.07℃的增温由人类活动造成;2020年全球平均温度比工业化前高出约1.2℃。高温日数在全球多数地区增加,每10年增加2至8天,近年高温日数比1961至1990年平均增加了3倍。此外,极端降水在全球多数地区增加,每10年增加1%。

“今年我国气候异常发生的背景是全球变暖的步伐不断加快,如果全球变暖趋势不改变,那么极端天气气候事件广发、频发、强发和并发就不会出现转变。”周兵表示。国家气候中心结果显示,预计在21世纪中期我国年平均气温和降水量将呈增加趋势。

此外,在21世纪中期我国年平均降水量将增加6.5%至7.2%,“其中大部分地区降水都表现为增加,中等排放情景下内蒙古西部至新疆东部以及南部、广西至湖南南部为增加的大值区。”

“与平均气候相比,极端气候事件对全球增温的响应更加敏感,极端气候事件频率和强度的变化对区域环境和经济社会的影响更大。”周兵预计,在21世纪中期我国极端低温事件将减小,极端高温事件将增加。

他表示,21世纪中期我国极端降水增加的幅度大于平均降水,且变率增强,降水更趋于极端化,“平均目前50年一遇的极端降水将变为20年一遇。整个中国平均极端干旱的重现期将从目前的50年一遇变为32年一遇。”

积极参与全球气候治理降低碳排放

“我们不可能期待不采取任何行动,全球变暖会消失或减缓。”周兵表示,采取积极行动应对气候变化刻不容缓,“对于社会而言,要传播绿色出行和全国低碳社会的理念;对于企业而言,要减少排放,通过科学技术的转换实现效益;对个人而言,要从选择公共交通工具,减少用车出行这些细节上努力。”

南都记者注意到,10月27日,国务院新闻办公室发表了《中国应对气候变化的政策与行动》白皮书,指出“气候变化是全人类的共同挑战。应对气候变化,事关中华民族永续发展,关乎人类前途命运。”

“作为世界上最大的发展中国家,中国克服自身经济、社会等方面困难,实施一系列应对气候变化战略、措施和行动,参与全球气候治理,应对气候变化取得了积极成效。”白皮书介绍,我国正实施积极应对气候变化国家战略,包括不断提高应对气候变化力度、坚定走绿色低碳发展道路、加大温室气体排放控制力度、充分发挥市场机制作用、增强适应气候变化能力、持续提升应对气候变化支撑水平。

目前,我国正为实现降低碳排放目标付诸行动,“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”。

“作为负责任的国家,中国积极推动共建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系,为应对气候变化贡献中国智慧中国力量。”白皮书指出,面对气候变化严峻挑战,中国愿与国际社会共同努力、并肩前行,助力《巴黎协定》行稳致远,为全球应对气候变化作出更大贡献。