电动车进楼入户最高罚5000元!

今年7月1日起,新修订的《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》(以下简称《实施办法》)正式施行。禁止电动自行车在建筑物的公共门厅、疏散通道、安全出口、楼梯间停放、充电。

《实施办法》规定,携带电动车及电池进入室内充电和进入电梯轿厢的,被责令改正后拒不改正的,单位将被处1000元至5000元罚款,个人将被处500元至1000元罚款。

因方便、经济、快捷,电动自行车已经成为市民出行的主要交通工具之一。近年来,广州市电动自行车数量快速增长。

据广东省电动车商会数据,2021年广州市电动自行车社会保有量400万辆左右。但充电桩等配套设施的建设却远远跟不上电动车的增长速度。截至2021年9月,广州全市住宅小区数量超过3000个,安装电动车集中充电设施的小区仅有600多个,占比约20%。

充电设施严重不足,导致电动车 “入户充电”“随意停放”等行为比比皆是,由此带来诸多消防隐患,也成为基层社会治理的一大难题。

《实施办法》出台后,

广州各小区电动自行车

充电设施建设有改善吗?

《实施办法》的宣传是否到位?

市民的消防安全意识如何?

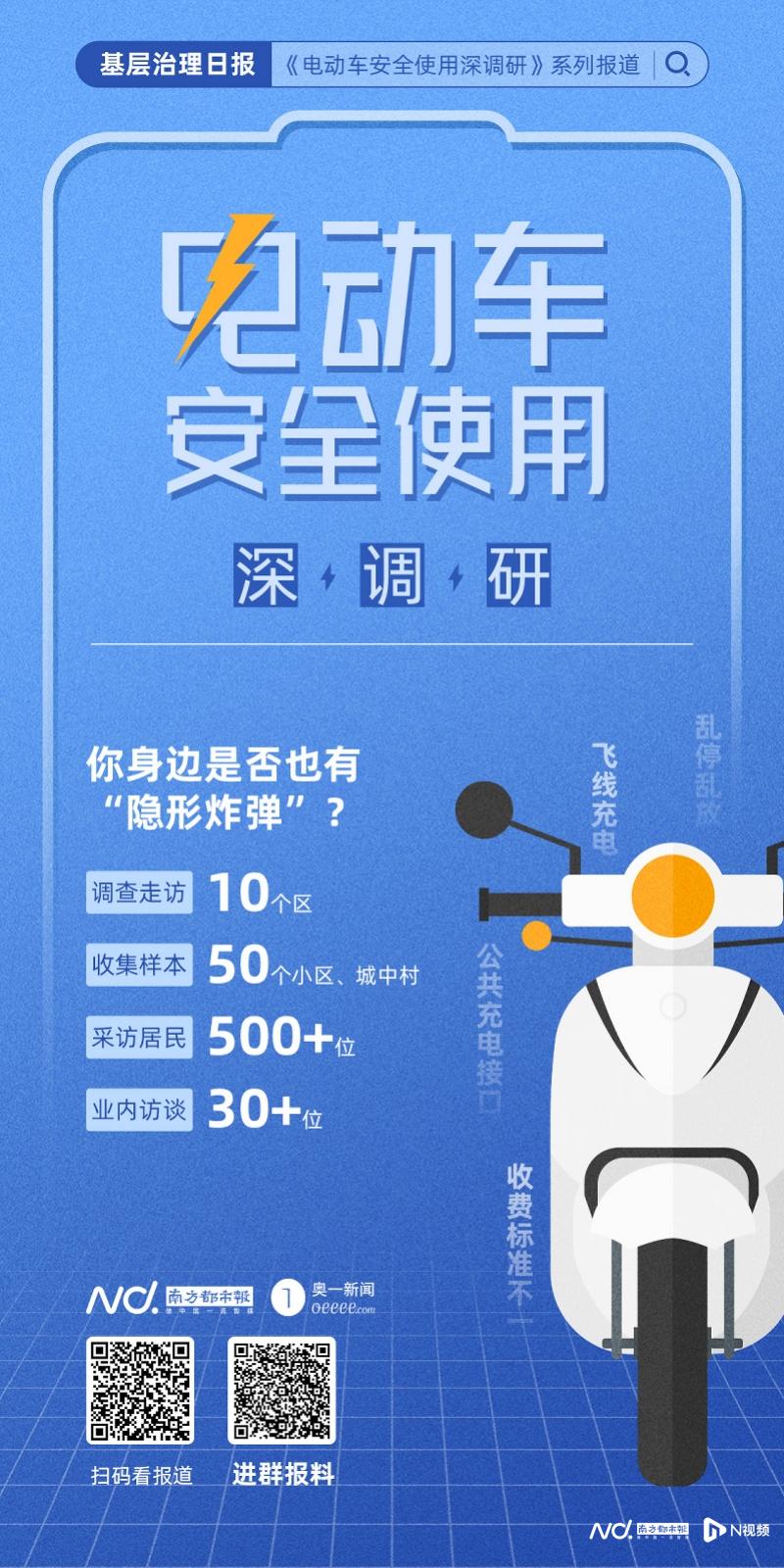

为了回答这些问题,南都·奥一实测研究院启动了“电动自行车安全使用深调研”项目,我们希望通过记者团队的实测,揭开电动车使用中存在的消防隐患,增强居民的消防安全意识,助推《实施办法》的顺利实施,同时也为基层治理提供有益参考。

6月-7月初,南都·奥一新闻调查小组兵分多路,走访了广州市天河区、海珠区、白云区、越秀区、荔湾区、番禺区、南沙区、黄埔区、花都区、从化区等10个城区的50个小区或城中村,其中包括19个老旧小区(2000年以前建造)、26个新小区(2000年以后建造),还有5个城中村。

图:电动自行车“飞线充电”。奥一新闻拍摄

调查结果发现:老旧小区、城中村普遍存在“电动车充电难”,在室内充电屡见不鲜。甚至出现“占堵消防通道、飞线充电”等违法行为,存在极大的安全隐患。

图:乱停放的电动自行车。奥一新闻拍摄

而新小区情况相对较好,大部分小区配置了充电桩。但充电桩不足问题比较突出,有些小区电动自行车保有量与充电设施比达到70:1,且收费标准不一,给居民使用带来诸多不便。

此外,调查小组在对500余位居民采访时发现:有近80%的居民认为自己所在的小区存在“电动车使用安全隐患”。有近50%的居民承认“自己有将电动车带上楼的习惯”。除了“充电桩不足、停放区域小”等客观原因以外,还有“嫌充电贵、怕麻烦、怕被盗”等原因。

如今,随着电动车管理新规落地,广州电动车公共充电桩建设进入“加速期”。

老旧小区、城中村如何解决“停车难、充电难”?

已安装公共充电桩的小区,怎样保障安全使用?

充电桩和换电柜,哪个更好用?

不同的电动车品牌使用的电池组标准各不相同,

能否实现接口和售价的统一?

为了破解上述难题,南都·奥一记者团队分别采访了政府相关部门、小区物管、业委会、电动车充电设备运营企业与厂商,以及相关专家学者等。即日起,将连续推出“电动自行车安全使用深调研”系列报道,敬请关注。

监制:刘丽君

策划:谢江涛 左志红 高春明

统筹:管玉慧

采写:管玉慧 卢若情

测试团队:奥一实测研究院调查小组

美编:郑柏琪