70多年前,197000多名中国人民志愿军在抗美援朝战争中壮烈牺牲。

2014年,首批437位志愿军烈士遗骸从韩国仁川踏上回乡之路。

此后8年,已有825位埋骨他乡的英魂终归故里,长眠于沈阳抗美援朝烈士陵园。

2020年9月27日,沈阳抗美援朝烈士陵园工作人员在擦拭烈士英名墙。新华社记者 姚剑锋 摄

今天(16日),第九批在韩志愿军烈士遗骸也将回到祖国的怀抱。

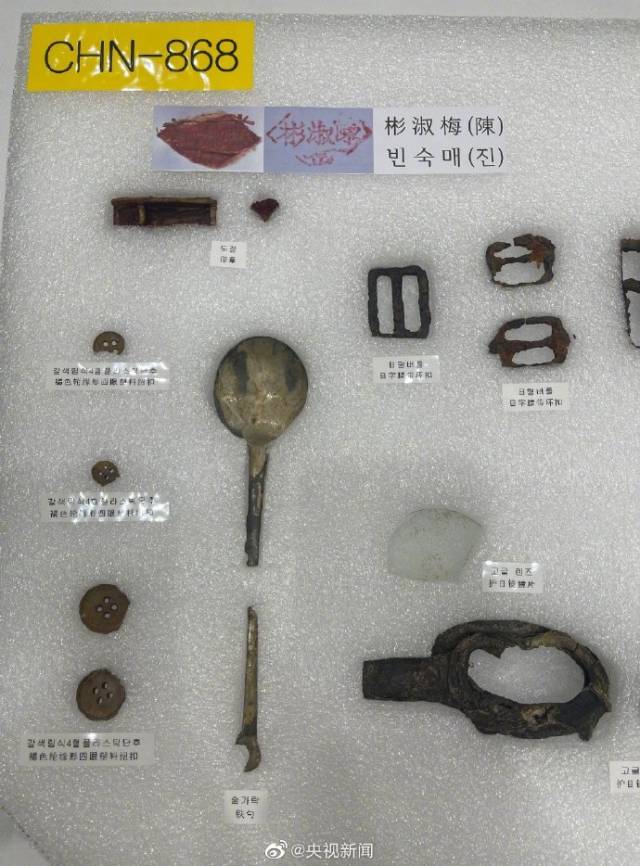

在15日的遗骸装殓仪式上,不少遗物被公之于众。

只剩鞋底的作战靴、断成两截的勺子、破碎的护目镜、锈迹斑斑的枪支……

这些都是他们拼命战斗过的痕迹,是他们热烈存在过的证明。

青山忠骨,英雄归来。

88位在韩志愿军烈士,祖国接你们回家了!

这是9月15日在韩国仁川拍摄的志愿军烈士棺椁。新华社记者 王益亮 摄

运-20接迎,歼-20护航!

以大国重器致敬国家忠烈

9月16日,志愿军烈士遗骸交接仪式将在韩国仁川举行。

14日上午,空军一架运-20飞机已飞赴韩国,执行接迎任务。

值得注意的是,这次运-20回国,将首次由空军歼-20飞机全程护航。

“双20”列阵长空,这一激动人心的画面背后,饱含深意。

从2014年民航专机运送、歼-11B战机护航第一批在韩志愿军烈士遗骸归国,到中国空军伊尔-76运输机、运-20执行任务,再到这次最新型战斗机歼-20出动,正是我国国力和军事实力日益强大的最好体现。

“展示最新型、最先进装备,通过这种方式告知英烈,祖国越来越强大,人民军队作战能力一代比一代强,有能力维护国家安全主权和发展利益,没有任何国家敢欺负中国。”军事专家宋忠平一番话令人动容。

同时,这一安排还展示出歼-20的部署数量越来越多。

“可以知道目前不仅南部战区、东部战区的部队部署了歼-20,北部战区也已经列装歼-20。”宋忠平说。

8月26日,在空军航空开放活动暨长春航空展上,空军歼-20战机进行单机空中展示。新华社记者 张楠 摄

一位抗美援朝老战士曾痛心地说:曾经的战场,因为没有制空权,多少战士血洒疆场。

如今,一架架新型战机横空出世,这是强国宣言,也是告慰先烈。

埋骨异国几十载,现如今荣归故土,我们用这种方式带你们看山河无恙,幸福安康。

今日中国,正如你们所愿!

2021年,沈阳桃仙机场,北部战区陆军某旅官兵正在集中训练,准备以最高标准接烈士回家。

漫漫归国长路,总有人默默等候

在志愿军烈士中,有一位名叫索维亮。档案显示,他于1953年10月牺牲。

在第九批志愿军烈士遗骸归国前,退役军人事务局设法找到了索维亮的家人。

妹妹索为平没有想到,70年后,不仅能等到哥哥的消息,还可以接他的遗骸归国。在她的印象中,哥哥索维亮1952年9月赴朝作战,那时候她年纪还很小。

“哥哥回国了我一定要去看他!”索为平眼含泪水,反复念叨。

这位早已头发花白的老人,那一刻仿佛变回了盼着哥哥回家的小女孩。

9月10日上午,正在接受DNA样本采集的索为平。图源:交汇点新闻客户端

展超明的母亲大半辈子的心愿,就是找到丈夫展志忠。

弥留之际,她也不忘对展超明说:“什么时候能找到你爸,让他入土为安。”

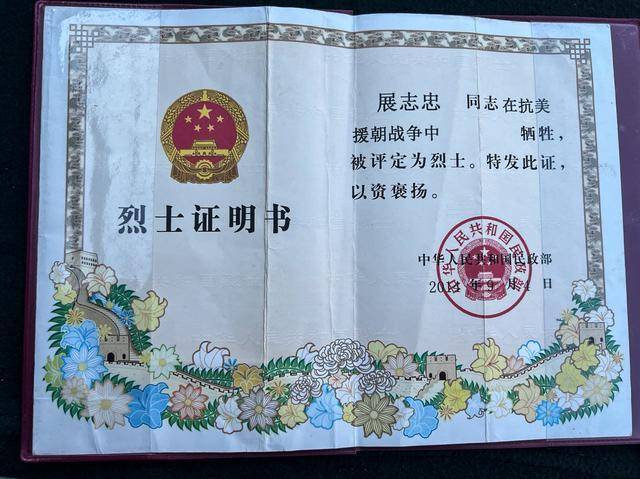

展志忠1953年牺牲在朝鲜半岛,当时的他是志愿军第73师218团副班长。

展志忠烈士的烈士证明书。图源:新华社

2020年展志忠作为第七批在韩志愿军烈士遗骸被移交回国。

2021年夏天,展超明接受DNA比对,最终确定了亲缘关系。

当时的他,已年逾古稀。

展志忠烈士的儿子展超明在接受采访。图源:新华社

2021年9月3日,烈士展志忠的孙子和重孙来到陵园,手里捧着用白布包裹着的家乡黄土。

“我们按照家乡习俗,让家乡黄土陪伴亲人,让他叶落归根。”

从2014年起,每年在韩志愿军烈士遗骸归国,李维波从不缺席。

这位90岁的志愿军老兵,总会穿好军装,挂上军功章,去迎接归来的战友。

8月30日,志愿军老兵李维波在家中整理军装。新华社记者 翟啸山 摄

“想再看看战友,告诉兄弟们‘他们的血没有白流’!”

抗美援朝战争,李维波被分到高射炮兵第501团二连。他还记得,当时冬天气温在零下三十多摄氏度,班长看李维波在炮位上一坐就是两个小时,怕他冻坏了,就跑去苞米地里,用捡来的苞米皮做了一个小坐垫给他。

但回国后,李维波再也没有见过班长。

“昨天的事情我都忘了,但是70多年前的事情我忘不了。”

李维波说自己要替那些在战场上牺牲的战友尽责,把他们的精神一代一代传下去,让更多的人知道抗美援朝胜利的伟大意义与和平的来之不易。

9月13日,志愿军老兵李维波在沈阳抗美援朝烈士陵园参加活动。新华社记者 潘昱龙 摄

忠魂归故土,回家要多久?

有人用了70年时间,有人历经了祖孙三代。

幸好漫漫长路,总有人默默等候。

2014年3月28日,志愿军老兵向志愿军烈士鞠躬。新华社记者 潘昱龙 摄

无名变有名,归国到回家

这段漫长归国路,除了亲人和战友,还有许许多多的人在陪伴。

他们付出的汗水和心血,让烈士从无名变有名,从归国到回家。

2004年,王春婕开始在沈阳抗美援朝烈士陵园担任解说员。时间久了,了解多了,她发现陵园里有不少烈士的陵墓没有亲人来祭扫过。

自此,帮烈士们找到亲人成为她的执念。

2008年开始,沈阳抗美援朝烈士陵园发起寻找烈士亲人的活动,在媒体发布信息和各界人士努力下,这些烈士的亲属相继有了音信。那段时间,王春婕见了很多眼泪,也流了很多眼泪。

2021年10月25日,志愿军烈士家属代表来到沈阳抗美援朝烈士陵园祭奠英烈。

但王春婕心里明白,她的工作仍未结束。

2014年以来,王春婕和同事们又承担起一项重要任务:对回国遗骸随附的5000多件烈士遗物进行整理和登记造册。

“我和同事们都怀着对英雄崇敬的心情在做这项工作。目前,我们已经把遗物登记造册,建立了电子化档案。”王春婕说。

2019年,王春婕(左)到湖北省利川市龙兴村冉方章家中征集冉绪碧烈士遗物。

同样极为复杂且严谨的工作,还有烈士遗骸的身份认定。

此前,志愿军烈士遗骸鉴定存在双重困难。

一是因年代久远加上掩埋条件差,遗骸降解程度十分严重,给DNA提取带来很大困难;二是大多志愿军烈士牺牲时还没有后代,父母兄妹健在的也很少,只能主要依靠远亲DNA进行比对。

军事科学院军事医学研究院王升启团队正在开展DNA鉴定工作。图源:军事医学研究院

2015年1月,国家启动“忠骨计划”。军事科学院军事医学研究院研究员王升启及其团队受领任务,开始着手建立“在韩志愿军烈士遗骸DNA数据库”。

经过多年努力攻关,王升启团队突破了种种技术瓶颈,先后完成了697具志愿军遗骸DNA检测鉴定,构建的国家烈士遗骸DNA数据库达到世界先进水平。

“任务既然交给你就必须完成,这绝不是我个人的贡献。”王升启说。

从待我回家,到代我回家,再到带我回家。

半个多世纪时光流转,沧桑变化,如今山河无恙,国富民强。

这段中华民族反抗外国侵略的历史我们不能忘。

这些赶赴战场一线保家卫国的英烈我们不会忘。

9月16日,让我们一起,接英雄回家!