12月3日,在“读懂中国”国际会议第八场专题会议上,南都湾财社现场发布《湾区上市民企ESG指数报告》(简称“报告”)。该报告由南都湾财社联合国创会(智慧法治与社会治理研究院)、中科院深圳先进院“法律人工智能实验室”和香港全球化中心等智库共同完成ESG数据建模、抓取和清洗。

报告显示,湾区民企在保持5%及以上年增长率的同时,ESG 指数每年也能够实现超过2%的平均增长率。南方都市报社党委副书记、主编刘江涛在介绍报告时指出,湾区民企在保持高增长的同时,也在可持续发展领域进行了重要尝试并取得不错成果。未来,大湾区民企更需要发挥自身优势应对挑战。

南方都市报社党委副书记、主编刘江涛进行报告解读。

以数据全貌展现

湾区上市民企高质量发展的动态过程

粤港澳大湾区(下称“湾区”)是国内最具发展潜力的区域之一,民营经济是推进中国式现代化的生力军。该报告对大湾区民企可持续发展情况进行持续观察、分析与评估,以数据全貌展现湾区上市民企(民营企业)高质量发展的动态过程,进一步提升大湾区城市高质量发展活力。包括大湾区和长三角上市民企在内的中国民企通过发布ESG指数,可以向外界推介“中国创造”,助力外界读懂“中国制造”,向世界展示中国民企的可持续发展能力。

据了解,报告以大湾区广州、深圳、佛山、珠海、东莞、中山、惠州、江门和肇庆九个城市的上市民企(A股)为研究对象,以这些民企年报和ESG报告为主要数据来源,围绕“民企可持续发展”主题,利用“3-10-33-113”四级指标数据,对九城2018年至2022年间,上市民企(A股)可持续发展所涉及的环境友好、社会责任、公司治理等领域进行了客观、全面的评价。课题组共收集了19658份相关报告、约240万字的文本和相关数据。

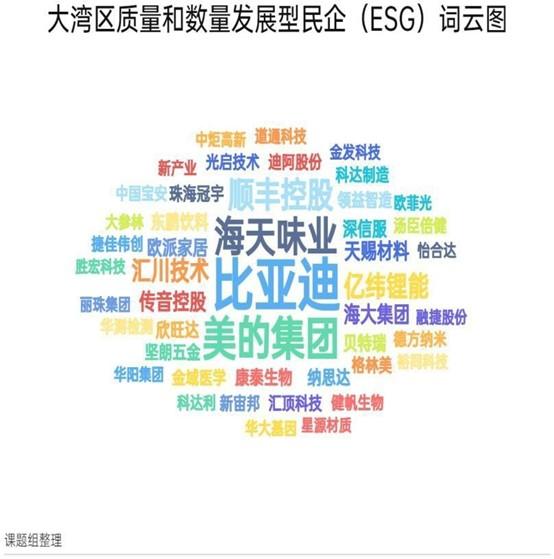

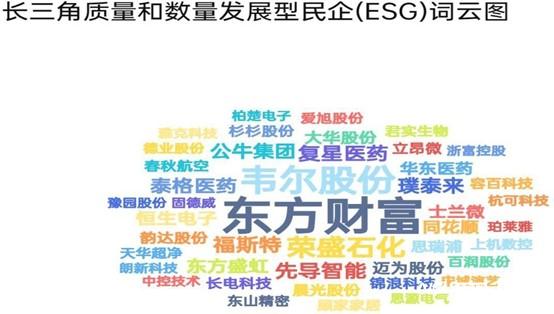

同时,报告将2022年市值千亿为划分标准,并以发布ESG报告和社会责任报告为课题研究对象,将所选50家上市民企分为质量发展型民企(市值千亿以上)和数量发展型民企(千亿以下),按照环境(Environmental)、社会(Social)和治理(Governance)三个维度,对两种不同类型的民企分别进行ESG指数评估和排名。经过聚类统计,大湾区9城上市民企(A股)中有9家质量发展型民企、38家数量发展型民企,长三角5城上市民企(A股)中有9家质量发展民企、35家数量发展型民企。

湾区民企可持续发展表现良好

ESG信息披露意识需提高

数据分析显示,湾区民企在保持5%及以上年增长率的同时,ESG 指数每年也能够实现超过2%的平均增长率。充分说明,湾区民企在保持高增长的同时,也在可持续发展领域进行了重要尝试并取得了不错的成果。

研究发现,报告所涉及民企在可持续发展方面,如供应链管理、创新能力、治理结构、社区责任、产品价值、应对突发事件、社会响应能力等方面均有较好的能力和表现。

在涉及的民企报告中,民企均对脱贫攻坚和响应政府抗击新冠疫情过程中所承担的社会责任和具体工作等内容进行了阐述。这也说明上市公司在主动服务国家重大战略、履行社会责任方面做出了较好的表率。

值得注意的是,在752湾区上市(A股)民企中,只有不到四成的上市企业发布了ESG报告。这说明,部分上市企业(民企)在提升自我可持续发展能力,以及在这些领域的信息披露意识,均有需要提高。

同时,ESG标准差值的较大差距表明这些民企在ESG方面重视程度和管理力度具有行业不均衡的特点。同时,数据显示,行业内民企发展不平衡,所反映的数据也不够全面。这都要求国家监管部门和立法层面要加强关于民企在ESG领域的法律法规制定和完善,加强对不同行业的民企在ESG方面引导和监管。

对比长三角城市民企,课题组发现,湾区的数量型民企的可持续发展能力方面,与长三角民企发展差距。但这些民企和其注册地政府有关部门,在贯彻新发展理念、构建新发展格局、实现高质量发展方面,还有进一步提升的空间。民企所在地政府可以在重点领域进行改革,如在提升营商环境、制造强区、更高水平开放等领域进行改革。

“双碳”目标下,民企需加速数字化转型升级

“E”是湾区民企实现“双碳”直接表现。“S”是“双碳”的重要抓手。“G”是实现“双碳”制度保障。在“双碳”背景下, ESG报告所涉及的民企均有表述承担减碳降碳的任务。同时,报告所涉及民企均在其2022的ESG报告或社会责任报告中对“温室气体排放”有着具体和明确的论述。

从计算数据来看,报告所涉及的部分民企在单位产品耗水量、单位利润耗水量、单位营收物料消耗量、单位利润物料消耗量、不可再生能源消耗量、单位产品排放温室气体、单位利润排放温室气体等指标上,距离发达国家还有较大提升空间。

相关领域的差距均需要民企靠提升科技创新和数字化、智能化能力来解决。“双碳”目标的实现,不仅是民企实施可持续发展、绿色转型的愿景,也是企业未来发展的新赛道。

报告中提到,大湾区应加快发展国内绿色能源交易市场和绿色金融产品,不断支持包括上市民企在内的民营企业投资绿色资产和创新项目,帮助民企实现可持续发展的新模式。

此外,本报告研究的湾区市值50强(47家)的民企中,均为实体经济的企业,而且多集中在新能源、电子产品、电力设备制造、家电制造、食品制造、轻工制造、生物医药等19个行业领域。

研究发现,这些民企在未来发展中,只有依靠数字化和智能化进行赋能,才能实现可持续发展。报告认为,大湾区民企(尤其是报告所涉及的民营企业)更应该重视数字化和智能化技术与民企原生技术协作、融合和赋能,也必将催生民企新的能力和项目。大湾区民企因具备毗邻港澳的地缘优势,可以通过港澳等平台,更好地进行国际化发展,提升自我创新能力和市场竞争能力,发挥行业引领作用,倒逼加速发展,走绿色可持续道路。

部分民营企业应重视ESG数据披露能力

值得关注的是,在本报告所涉及的沪深92家上市民企(湾区48家,长三角44家)的ESG报告中,环境指标披露最少,“E”指标得分也最低, “E”资源使用和消耗披露率最低。对比2018年至2022年ESG数据报告也有类似的结论。这说明民企在披露ESG报告时,公布指标参差不齐,没有统一标准,多为定性表述,很少有具体的定量描述。对于这些问题,民企自身都应该引起重视和关注。

因报告建议这部分民营企业应重视ESG数据披露能力和基础数据积累和整理。要指出的是,ESG评价体系标准不一,评价方法仍在探索,评价范围有待于规范。因此,认为ESG评价指标和体系对于面向公众、数据公开的上市民企的评价较为适用。但同时,民企应积极参与国家相关部门所制定的ESG评价活动,使得ESG评价标准与中国产业结构和资本市场相适应。相关部门在制定完善ESG评价标准时,应充分与国际接轨,同时考虑到国内企业(特别是民企)的现实情况,从引导、支持、赋能的角度帮助企业通过完善ESG评价体系实现可持续发展。这既能提升中国ESG投资市场良性发展水平,又同时与国际ESG评价指标相呼应,形成一套既符合中国国情,又面向国际的科学、客观、适用的评价指标体系。

采写:奥一新闻记者 管玉慧 林思思