2025年秋季学期临近,深圳市龙岗区和昌拾里华府公租房的多名家长却陷入焦虑。他们反映称,子女今年申请转学至小区旁新建的深圳未来双语学校(龙岗)时,被告知该校仅招收“一类积分学生”,导致40余名公租房住户子女无法插班入学。家长质疑,该校教室、师资等资源充足,明明具备扩班条件却不接收转学生。

此前,龙岗区教育局向家长表示,未来双语学校今年招收三四五年级的一类转学插班生已尽到最大努力,请市民多理解,市民也可向同片区其他公办学校提交转发插班申请。8月20日,龙岗区教育局回应奥一新闻时表示,2025年秋季,未来双语学校已妥善接收和昌拾里华府公租房家庭转学诉求。

市民投诉:学校资源充足却拒收插班生,公租房子女入学难

公开信息显示,深圳未来双语学校(龙岗)(以下简称“未来双语学校”),是一所新建九年一贯制义务教育阶段公立学校,是由龙岗区人民政府与深圳市中瑞教育基金会合作办学体制创新的试点学校。学校位于龙岗区中心城区,靠近龙岗区政府、龙城广场、深圳红立方,占地面积近3.2万㎡,总建面达近8.6万㎡,办学规模72个教学班(小学48班、初中24班)。

深圳未来双语学校(龙岗)。图源:龙岗区教育局

和昌拾里华府位于未来双语学校西南侧,该小区公租房住户吴先生表示,该校2024年9月正式招生,据家长们了解,该校目前3-5年级仅招收4-5个班,并未按规划小学各年级招满8个班,“我们统计有40多名读小学的孩子想要转学,但学校只收一类生,相当于直接把我们排除在外。”

其指出,该校硬件设施完善,教学楼内仍有空置教室,且近一年来持续招聘教师,理应具备扩招条件。并且,该片区新建住宅密集,转学需求大,家长质疑学校为何不调整招生政策,优先满足片区子女的就近入学需求。

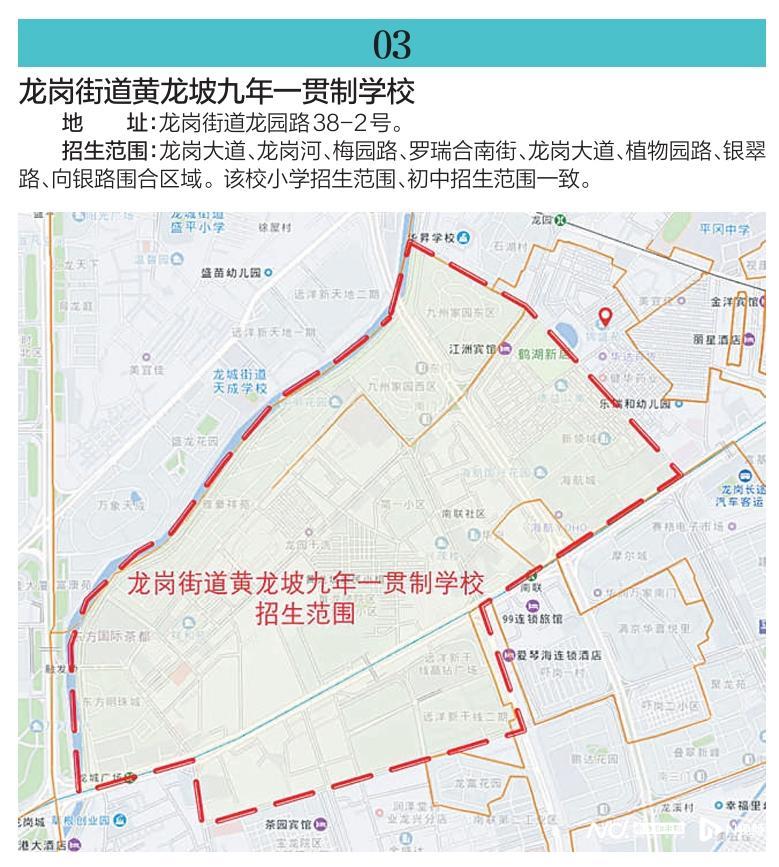

据了解,建设期间,未来双语学校原名称为“龙岗街道黄龙坡九年一贯制学校”,龙岗区教育局2024年5月公示该校的招生范围,和昌拾里华府明确位于其中。奥一新闻记者检索发现,2025年2月至6月,未来双语学校发布多则招聘教师的公告。

龙岗街道黄龙坡九年一贯制学校招生范围。

深圳未来双语学校(龙岗)相关招聘记录。

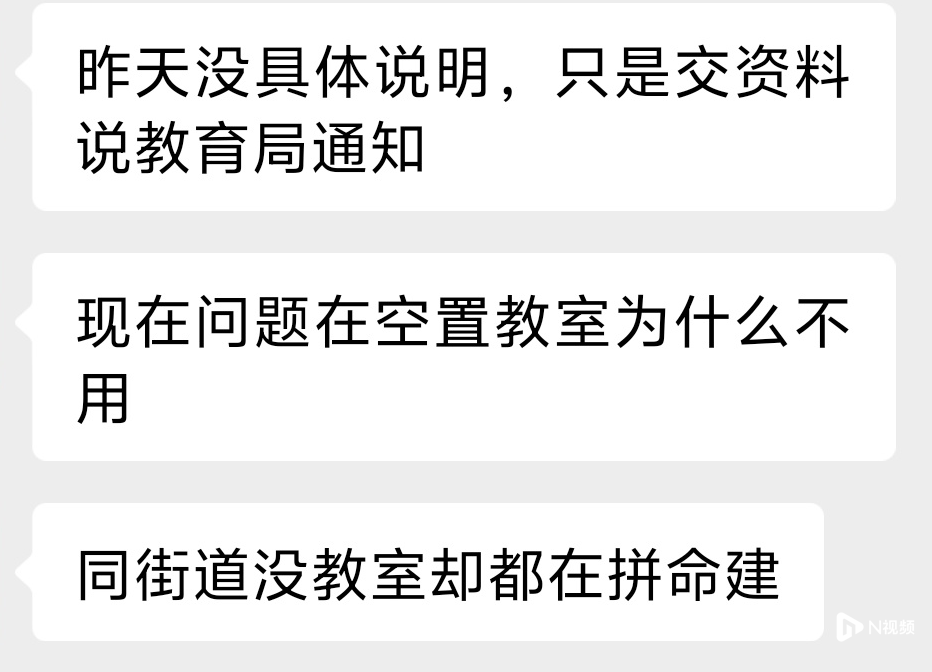

“学校明明有空置教室为什么不用,同街道没教室却都在拼命建学校?教育局只让我们去学校登记插班信息,但一直没有动静。”家长吴先生表示,插班结果出来前,他还跟部分家长跑去片区好几所学校问插班信息,有的学校想把还没验收的多功能教室拿来当教室招生,“我们的孩子有可能会分流到这些新建教室的学校,但原本就有教室的未来双语学校却不愿意接收插班生,这令人难以接受。”

吴先生微信聊天记录截图。

龙岗区教育局:已妥善接收公租房家庭转学诉求

根据家长反映情况,奥一新闻记者采访到深圳市龙岗区教育局,该局回应称,未来双语学校(龙岗)周边公租房住户转学诉求已收悉,学校此前在有序开展转学插班资格审核工作。目前,2025年秋季,未来双语学校已妥善接收和昌拾里华府公租房家庭转学诉求。

另据吴先生反映,龙岗区教育局此前于7月底在民意速办渠道对家长诉求曾作出书面回应。此份回应表示,根据《龙岗区2025年义务教育阶段公办学校转学插班申请指南》,转学插班是市民向居住地段内学校(尚有空余学位的)现场申请。未来双语学校2024年已经根据办学规模招齐了一年级8个班新生,同年还接收了二三四年级的一类转学插班生。

该校开办一年来,办学经费短缺公用经费不足,教学设施设备(桌、椅、黑板、风扇、空调、电脑、实验器材等)不能足额配齐,连学校门口的校牌都没挂出来,大门口至今未开路口,办学条件并非市民想象中的“额定招收72个班,现在资源充足大把的位子,再扩几个班没问题”。学校招聘教师是根据现有班级学生数和新学期的计划招生数来确定招聘教师人数的,并非家长所说的“教师储备充足”。由于有新教师放弃录取,目前还有部分学科教师人数配备不足,会影响新学期的开班开学工作,学校正准备补充招聘。

2025年的三四五年级转学插班生和去年转学插班的学生是同年级的,故学校按计划只接收一类生,这既是受到学校办学条件的限制,也保持了前后两年接收类别的一致性和公平性。根据以上情况,未来双语学校今年招收三四五年级的一类转学插班生已是尽到最大努力了,请市民多理解。市民也可向同片区其他公办学校提交转发插班申请。

接办单位:龙岗区教育局

总体评价:76分 良

介入速度:20分

理由:接办单位接诉后,迅速了解并收集插班学生信息,展现了较快的响应速度。

处理进度:18分

理由:教育局在处理过程中,虽然及时回应了家长的诉求,并表示已妥善接收转学诉求,但处理进度较为缓慢。

处理效果:18分

理由:尽管教育局表示已妥善接收公租房家庭的转学诉求,但全面介入时间较长,未能在短时间内有效协调学校资源,导致家长持续焦虑,处理效率需进一步提高。

奥一基层治理研究员评价:20分

接办单位接到家长投诉后,介入速度较快,但在问题解决效率和长效机制上有待加强。接办单位虽然向家长详细说明了学校因经费、师资不足无法扩班的客观限制,但仅停留在解释层面,未同步提出实质性解决方案,导致公租房家长陷入担忧“转学无门”的困境。接办单位仍需提升基层教育治理的精准度,招生政策应该因地制宜,协调各个学校资源,根据片区学生合理的就读需求做到创新性调整,保障每个孩子平等接受教育的权利,助力他们健康成长。

采写:奥一新闻记者 余悦 李姗姗