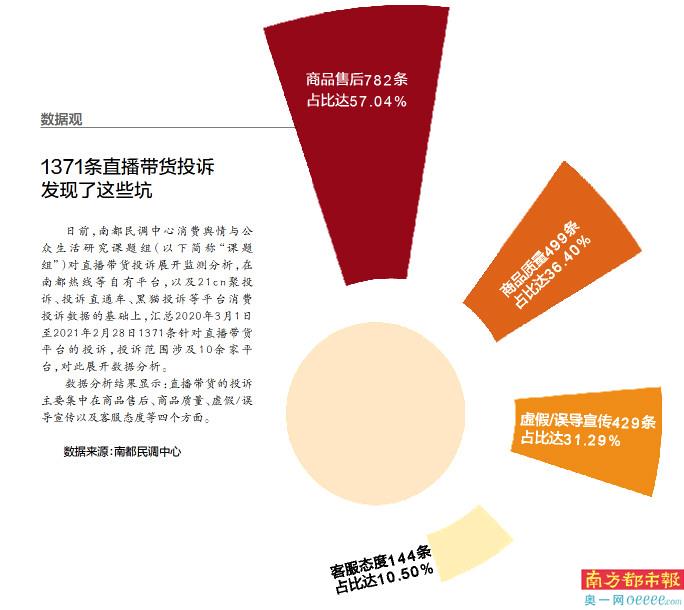

[编者按] 3·15国际消费者权益日来临之际,南都推出系列专题报道,聚焦民生短板,破解民生难题,关注同老百姓最密切的民生话题,希望帮助消费者纾困解难,并发布消费安全提示。本版关注热点话题直播带货。

市场监管总局15日出台《网络交易监督管理办法》(以下简称《办法》),将于今年5月1日起施行。昨日,市场监管总局网监司负责人表示,作为贯彻落实电子商务法的重要部门规章,办法对完善网络交易监管制度体系、持续净化网络交易空间、维护公平竞争的网络交易秩序、营造安全放心的网络消费环境具有重要现实意义。

不同平台开设多家网店

交易额合并计算

对于备受外界关注的“零星小额交易”相关的网络经营主体登记问题,《办法》对《电子商务法》规定的“便民劳务”和“零星小额”两类免于登记情形进行了具体界定,即个人通过网络从事保洁、洗涤、缝纫、理发、搬家、配制钥匙、管道疏通、家具家电修理修配等依法无须取得许可的便民劳务,或者年交易额累计不超过10万元的依法无须进行登记。

另外,同一经营者在同一平台或者不同平台开设多家网店的,各网店交易额合并计算。个人从事的零星小额交易须依法取得行政许可的,应当依法办理市场主体登记。

值得注意的是,相比去年10月的《办法》征求意见稿,此次正式发布的版本删除了“‘零星小额交易’指网络交易经营者年交易不超过52次且年交易额不超过所在省、自治区、直辖市上年度城镇私营单位就业人员年平均工资”的相关细节,而使用“不超过10万元”这一年交易累计额来划定界限。在早前征求意见稿发布之时,就有熟悉《电商法》的相关专家向南都记者表示过,以“平均工资”和“交易额”进行挂钩显然不大合理也不具备可比性。

经营者退出平台身份信息至少保存三年

此外,“直播带货”、“社交电商”等新业态依然是《办法》的重点监管对象。《办法》规定网络社交、网络直播等网络服务提供者为经营者同时提供网络经营场所、商品浏览、订单生成、在线支付等网络交易平台服务的,应当依法履行网络交易平台经营者的义务。通过上述网络交易平台服务开展网络交易活动的经营者,应当依法履行平台内经营者的义务。

市场监管总局网监司负责人就《办法》答记者问时解释到,《办法》将当前新业态中最典型的平台性服务,明确归纳为“网络经营场所、商品浏览、订单生成、在线支付”。网络服务提供者同时提供上述服务,就为网络交易提供了全流程的支持,应当依法履行网络交易平台经营者的义务。

值得一提的是,在征求意见稿中只是要求“网络直播服务提供者应当为利用网络直播开展的网络交易活动提供回看功能”,但在此次正式发布的《办法》中,则明确了直播视频回放的保存时长,规定“网络直播服务提供者对网络交易活动的直播视频保存时间自直播结束之日起不少于三年。”

同样增加了“三年”这个时间节点的还有《办法》第三十一条规定网络交易平台经营者对平台内经营者身份信息的保存时间自其退出平台之日起不少于三年,之前的征求意见稿中只是要求“网络交易平台经营者对平台内经营者身份信息长期保存”。

禁止限制商家自主选择快递物流

对于近年来频频发生的强制“二选一”行为,《办法》规定了平台不得通过搜索降权、下架商品、限制经营、屏蔽店铺、提高服务收费等方式,禁止或者限制平台内经营者自主选择在多个平台开展经营活动,或者利用不正当手段限制其仅在特定平台开展经营活动;禁止或者限制平台内经营者自主选择快递物流等交易辅助服务提供者;不得实施其他干涉平台内经营者自主经营的行为。

南都记者发现,和此前的征求意见稿相比,这一部分增加了关于“禁止或者限制平台内经营者自主选择快递物流等交易辅助服务提供者”的规定。

五大举措进一步压实平台主体责任

平台具有“市场”和“企业”双重属性,在网络交易活动中发挥着独特作用,是实现平台经济规范健康发展的关键一环。压实平台主体责任,强化平台内部治理,对于保护消费者和平台内经营者合法权益,营造安全放心的网络消费环境,推进平台经济规范健康发展至关重要。

办法通过五大举措,对压实平台主体责任作出了一系列规定:

一是平台经营者应当对平台内经营者提交的信息进行核验登记,并每年两次向市场监管部门报送经营者身份信息;

二是平台经营者应当显著区分标记已登记和未登记的经营者,确保消费者能够清晰辨认;

三是平台经营者应当对平台内经营活动建立检查监控制度,对有关违法行为及时处置和报告;