人物档案

陈永锵 现为中国画学会副会长、广东省中国画学会会长、中国艺术研究院美术创作研究员、中国国家画院研究员、岭南画派纪念馆名誉馆长、广州美术学院客座教授,国家一级美术师、享受国务院特殊津贴专家。1973年以来,作品历次入选全国美展,70多次在国内外举办个人画展。

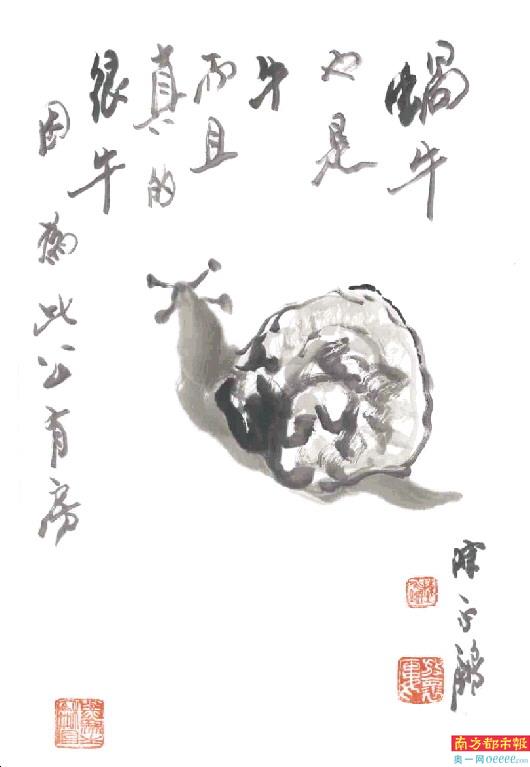

“艺术家不能只讴歌那些人人都易于察觉的美好,还应当有能力去赞颂生活中那些平时易被我们忽略的美好。”近日,72岁的岭南著名画家陈永锵告诉南都记者。其正在广州艺术博物院展出的《小题大作》展,很好地诠释了这一理念。

国庆期间,陈永锵与冯志伟两位艺术家以《小题大作》为主题,在广州艺术博物院举办了一场岭南韵味十足的作品展,将展至10月26日。

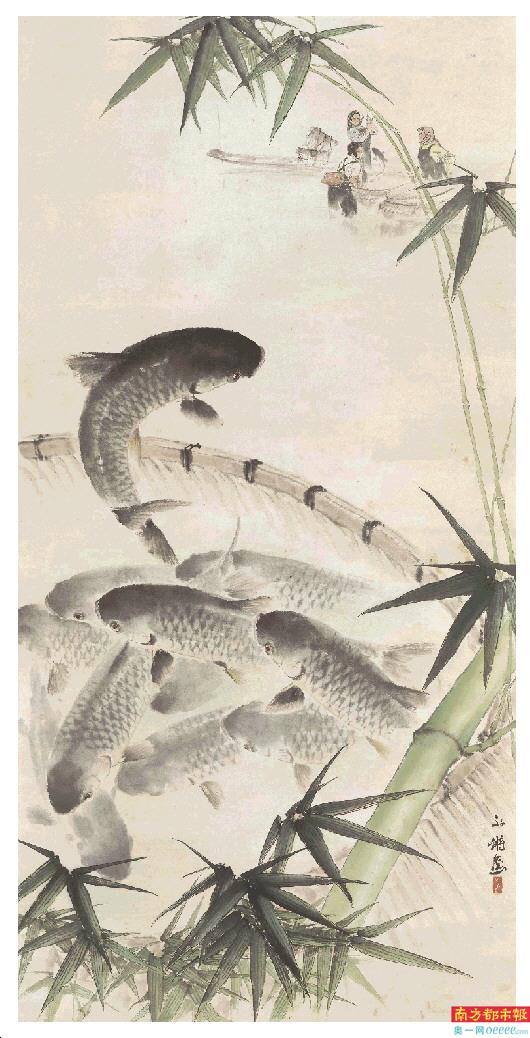

展览展出陈永锵先生70岁后的部分创作,与近年习惯的展览形式不同的是,本次展出是颇为特殊的、平日少登大雅之堂的小品性质作品,题材涉及猪、老鼠、鱼、狗、牛等小动物。陶塑家冯志伟则挑选30件原作作品来共同凸显“小题大作”这个蕴含了生活智慧的命题。

陈永锵先生介绍说,这次的“小题大作”表现的是生活当中的小情小趣,或许没有宏大的命题,但也是一种“小中见大”,从中亦有他对生活的感悟。

笑言“70后”

72岁的他笑言,自己是70后,还很年轻。“我正处于一个画家的黄金时代。热爱生活、热爱自然,以及身边的一草一木,这种对所有生命怀抱的热情,我一直都未曾减退。”

每天早上八九点钟,陈永锵起床,泡杯茶、听听音乐、看看外面的风景,然后开始画画。“如果一天不画画,我就会不自在。可以说,画画是我的生活方式、生命的形态,不画画我就会很惆怅。”每日下午,他依然是画画、写诗,而晚上睡觉前则看一个多小时的书。

“率性为之,守住自己,张扬生命,道法自然。”这就是陈永锵先生的人生哲学。回望72年的人生路,他称:“可以说是没有遗憾,生活对于我很眷顾,我也回之以激情。”

号“种鱼人”

1948年生于广州市的陈永锵,从小喜欢画画,祖父陈寿龄是一个书法家,父亲也曾在小学教画画,“父亲是个非常热爱生活的人,他喜欢教我画画”。

陈永锵先生回忆,五六岁时,有一次父母回故乡,帮他准备了三天的饭菜,还有蜡笔和画纸,他就自己一个人在家里呆了三天。随后,他师从梁占峰、黎葛民等近现代岭南画坛大家。

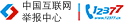

1973年,陈永锵因为画鱼一举成名。当年,他创作了《鱼跃图》,并以“西樵公社社员”农民画家的身份参加了当年的全国美展,作品不仅获得了优秀作品奖,还被做成了水印木刻版画,印在全国发行的挂历上。这件作品已被广东美术馆收藏。

他还自称“种鱼人”、“南海渔夫”,对鱼的喜好可见一般。

为此,有人认为,陈永锵是“画鱼专家”,但他并不这样认为。

陈永锵表示,他虽未自诩为“画鱼专家”,但确实是喜欢鱼的。童年时代,他生活在广州城郊。那些小鱼小虾和小昆虫一样,都是他的玩伴,给他童年带来了许多喜悦。因此,他的涂鸦中,常常出现小小的鱼和虾。

鱼,可以说伴随了陈永锵每一个人生阶段。“20岁从广州回乡务农,我与鱼的关系更为密切了。南海西樵,是一个鱼米之乡。我在故乡的田野上,种稻,种桑,也‘种’鱼。鱼,成为我的一种‘衣食’!我每天都要为鱼服务,每天都和鱼在一起。我尤其乐见的是鱼那种悠然自得、潇洒泳姿行状,让我看着它们的时候也有一种‘如鱼得水’的愉悦与轻松。有如‘青鳞轻摆尾,拂散一溪云’。”

1968年,陈永锵和家人一起回乡,在西樵山下开始了长达十年的农耕生活。陈永锵说,在乡村里,他许多心头上的“惨雾愁云”、“凡忧俗虑”都是在观鱼中,被鱼的轻拂摆尾所拂去。所以,他尤其喜欢用水墨小写意的方法画悠然自得的鱼和鱼群,意欲表现一种闲逸的心境,祥和的气氛。

“还很年轻”